業務用エアコンの節電問題!省エネモデルに買い替えがおすすめ

省エネが期待できる業務用エアコンに買い替えれば、節電や電気代の削減が可能ですが、買い替えには費用がかかるため、どのタイミングで購入するのが良いのか分からない方も多いでしょう。

この記事では、業務用エアコンの買い替えを検討している人に向けて、業務用エアコンの買い替えのタイミングや最新の省エネ製品に変えるメリットなどを解説します。おすすめの業務用エアコンも紹介しているので、ぜひ参考にして下さい。

- Index

1.近年高騰し続けている電気代

近年、電気料金が高騰したことでさまざまな業種で光熱費の負担が増え、社会問題化しています。一般社団法人エネルギー情報センターの統計によると、2022年1月の特別高圧の平均販売単価は12.82円/kWhでしたが、2023年11月には18.42円/kWhに高騰しており、5.6円/kWh高くなっています。高圧は2022年1月が15.8円/kWh、2023年11月は21.35円/kWhで5.55円/kWh高くなりました。

また、経済産業省の統計によると、各業種での電力消費の比率は以下のようになっています。

・オフィスビル:空調48.6%、照明23.1%

・飲食店:空調50.5%、照明17.4%、冷凍・冷蔵12.6%

・宿泊業のホテルや旅館:空調29.2%、照明17.7%、調理機器10.7%

・卸小売店:空調26.2%、照明21.8%

空調は、幅広い業種で電力消費が高い結果となりました。

出典:

新電力ネット『電気料金単価の推移』(2023年)

経済産業省『夏季の省エネ・節電メニュー・リーフレット(p4,6,12,14)』(2023年)

1-1 なぜ電気代が値上げされているのか

電気料金の設定に関わる重要な項目は、規制料金と自由料金です。

規制料金とは電気料金の上限金額のこと。東京電力や北海道電力などの大手電力会社は、規制料金を下回る電気料金の設定を義務付けられています。経済産業大臣の認可がなければ規制料金は値上げできません。

一方の自由料金は、2016年4月から開始された電力自由化に合わせて新設された電気料金プランです。上限がない自由料金プランは規制料金を上回る可能性があるため、経過措置として規制料金を上限とするルールが適用されています。

2022年、世界規模で燃料価格が高騰し、2022年9月には、国内の燃料費調整額が上限に到達したことで、自由料金が規制料金を上回る現象が生じてしまいました。

燃料費調整額は電力を調達する際にかかるコストで、電気料金に上乗せされる金額です。規制料金プランには燃料費調整額の上限が設定されており、規制料金を超える場合の差額は電力会社が負担します。

一方の自由料金には燃料費調整費の上限額がなく、電気料金に上乗せされるため自由料金が規制料金を上回る現象が起きています。大手電力会社は差額を負担したことで赤字決算になり、財政状態の改善を図るために経済産業大臣へ規制料金の値上げを申請しました。

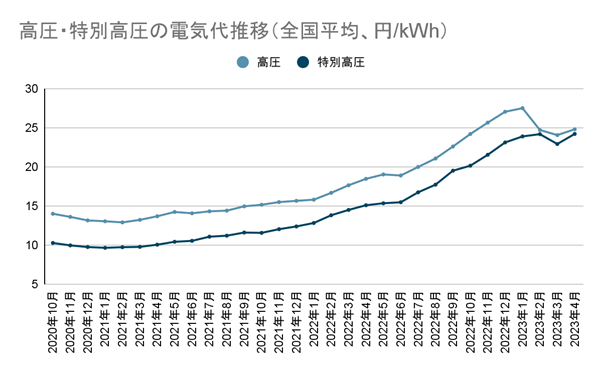

1-2 法人向け「高圧・特別高圧」電気代の推移

一般家庭に供給される電気は50kW未満の低圧の電力ですが、法人に供給される電気は50~2,000kWの高圧と、2,000kW以上の特別高圧です。高圧と特別高圧の電気代は以下のグラフのように2022年を境に高騰が続いています。

出典:新電力ネット『電気料金単価の推移』(2023年)

高圧の電気代は2020年10月が14円/kWhで、その後緩やかに価格が上昇しています。2022年1月以降はさらに高騰し、2023年1月にはピークの27.49円/kWhまで到達しました。2023年2月以降は価格が低下し、2023年4月には24.79円/kWhまで落ち着いています。

一方の特別高圧の電気代は2020年10月が10.27円/kWhで、高圧と同様に緩やかな価格の上昇が見られます。しかし、2022年1月以降に価格はさらに上がり、2023年4月には24.2円/kWhまで高騰しました。特に、2022~2023年にかけては省エネ基準の業務用エアコンに関する問い合わせ件数が1.7倍に増え、電気代の高騰に悩む法人が急増していることが分かります。

2. 「省エネ基準」とは?

業務用エアコンを選ぶ際に確認したい数値はCOP値とAPF値です。COP値とAPF値は、業務用エアコンにおける省エネ基準の一つです。それぞれの数値の特徴や求め方などを確認しておきましょう。

2-1 COP値とは

COP値とは、Cofficient of Performanceの頭文字の略語で、エアコンの運転効率を数値化した値です。COP値が高くなるほど省エネ性能が高いとされています。COP値は一定の温度条件の環境下でエアコンを稼働させ、運転効率を求めます。COP値を求める計算式は次のとおりです。

COP値=定格能力(kW) ÷ 定格消費電力(kW)

定格能力は、一定の温度条件下でエアコンを連続で稼働させた際の能力を表します。温度条件は日本産業規格(以下、JIS規格)によって定められています。冷房は室外温度35℃、室内温度27℃、湿度は約45%です。暖房は室外温度が2℃と7℃の2つのパターンがあり、室内温度は20℃、湿度は約85%となっています。定格消費電力とは、定格能力を発揮した場合に消費するエネルギーのことです。

COP値はエアコンを使用する環境や季節で変動しないため、複数の業務用エアコンの省エネ性能を比較するうえで有効な数値です。ただし、エアコンの機種によって冷房能力と暖房能力は異なるので、COP値はあくまでも省エネの効果が期待できるエアコンを比較する際の目安にしましょう。

2-2 APF値とは

APF値はAnnual Performance Factorの頭文字の略語で、特定の環境下で1年間使用し続けた際にかかる消費電力1kWに対する能力です。冷房と暖房はそれぞれで数値が異なります。APF値の数値が高いエアコンほど、省エネ性能が高いと判断されます。APF値を求める計算式は次のとおりです。

APF値=1年間稼働した際の能力の総和(kWh) ÷ 1年間稼働した期間の消費電力量(kWh)

COP値は一定の温度条件下で発揮できる能力を表す推定値であるのに対し、APF値は1年間稼働した場合の能力を表します。現実的な省エネ性能を確認するなら、COP値よりもAPF値の方が指標として参考になります。

業務用エアコンにAPF値の表示が義務付けられたのは、JIS規格が改正された2006年10月以降です。2006年10月以前は業務用エアコンの省エネ基準値はCOP値のみでしたが、法改正後はCOP値とAPF値の2つの項目が表示されるようになりました。

2015年にはAPF値が見直され、APF2006からAPF2015に変更されました。これにより、APFの基準値を上回る性能があるエアコンは、省エネ機種として売り出されます。

業務用エアコンを購入する場合、購入金額や設置工事費などの初期費用を重視することも大切ですが、省エネを考えるのなら設置後のランニングコストも重要です。APF値は業務用エアコンのランニングコストに関わる数値であるため、複数の機種を比較検討する際に確認することをおすすめします。

3.節電効果が期待できる工夫

業務用エアコンの使い方次第で節電効果が期待できます。そのための工夫は大きく分けて、環境の整備と稼働時の2つがあります。節電術を詳しく解説するので、ぜひ参考にして下さい。

3-1 環境の整備でできる節電術

環境を整備することで業務用エアコンの節電が可能です。具体的な節電術は、フィルターの掃除や遮光カーテンの使用、空調の設定温度の見直しなどが挙げられます。それぞれの節電術を詳しく解説します。

3-1-1 フィルターの掃除をする

フィルターの掃除は業務用エアコンの節電につながります。フィルターが埃やゴミで目詰まりをしたままエアコンを運転させると空気を取り込む能力が落ち、室温を設定温度に近づけようとして、より多くの電力を使って温かい空気や冷たい空気を出そうとします。エアコン本体に過剰な負担がかかるうえに、本来の能力を発揮できません。

フィルターの掃除をこまめに行うことで、不要な電力の消費を抑えられます。掃除方法は、約2週間に1回掃除機で埃やゴミを吸い取るだけです。掃除機で取り切れない汚れはやわらかいブラシでこすり、水で流しましょう。

関連記事:業務用エアコンの掃除・洗浄・クリーニングについて | ダイキンHVACソリューション東京 (daikin-hvac-tokyo.co.jp)

3-1-2 室外機の周りを整える

エアコンの室外機が本来の役割を果たせるように周囲の環境を整えることは、エアコンの節電に有効な手段です。室外機と室内機には熱交換器と冷媒がそれぞれあり、熱を2機でやり取りすることで室内の空気を冷やしたり暖めたりしています。

室外機の役割は、室内機が吸い込んだ空気を取り込み、空気内の熱を放出したり送ったりすることです。例えば、冷房時は取り込んだ空気内の熱を室外機が放出し、熱を取り除いた冷たい空気を室内機に戻すことで室内は涼しくなります。暖房時は、取り込んだ冷たい空気に熱を乗せて温かい空気を室内機に戻し、室内を暖めるのが室外機の役割です。

しかし、室外機の温度が高すぎたり低すぎたりすると本来の能力を発揮できなくなり、冷房時に熱を放出できない、暖房時に熱を取り込んだ空気を送れないという状態を招くことがあります。室外機が本来の能力を発揮できる環境を整えるには室外機をすだれで囲い、夏は直射日光が当たらないようにし、冬は室外機の温度が低くなりすぎるのを避けることが重要です。

3-1-3 ブラインドや遮光カーテンを使用する

遮熱機能があるブラインドやカーテンを窓に設置すれば、エアコンの省エネ効果が期待できます。窓は外気が室内に入り込むのを防ぐ役割がありますが、冷気や直射日光による熱は完全に遮断できません。夏は外気の熱が窓を通して室内の空気を暖め、冬は冷たい外気が窓を通して熱を奪い、室内の空気が冷えてしまいます。

遮熱機能を持つブラインドや遮光カーテンは、室内の空気が外気の影響を受けて暑くなったり冷えたりするのを防いでくれる優秀なアイテムです。外気の影響で室内の空気が必要以上に熱くなったり冷えたりするのを防げるため、エアコン本体も過剰に電力を消費する必要がありません。ブラインドや遮光カーテンは、エアコンの運転効率を高めるため節電につながります。

3-1-4 窓ガラスフィルムを貼る

窓ガラスフィルムの使用はエアコンの節電に効果的です。窓ガラスフィルムには遮熱フィルムと断熱フィルムがあり、それぞれが持つ機能は異なるため上手に使い分けることが大切です。

遮熱フィルムは直射日光による熱を遮断する機能があり、エアコンの冷房の効きやすさを助けてくれます。断熱フィルムは室内の熱が外に逃げるのを防ぐ機能があるため、冷たい外気の影響を受けにくくなります。エアコンの冷房能力の低下を防ぐなら遮熱フィルム、暖房の効きをサポートするなら断熱フィルムを使用すると良いでしょう。

3-1-5 空調の設定温度を見直す

環境省では、室温を夏は28℃、冬は20℃に設定することを推奨しています。設定温度が1℃違うだけで、エアコンの消費電力量の削減が可能です。冷房は約13%削減でき、暖房なら約10%の削減が期待できます。

猛暑の場合、室温が28℃では暑いと感じる方も多いでしょう。エアコンだけでなく、扇風機や送風機も合わせて使用すれば体感温度を下げられます。

出典:環境省『エアコンの使い方について』(2020年)

3-1-6 外気導入量を見直す

外気導入量とは、エアコンが外気を取り込む量のことです。エアコンの機種のなかには外気を取り込める換気機能を持つ機種があります。窓を開けなくても室内を換気できるメリットがある反面、外気の暖かい空気や冷たい空気を取り込むとエアコンの消費電力量が増える可能性があります。

例えば、冷房を使用した際に外気の暖かい空気を取り込んだ場合、上がった室温を下げるためにエアコンへ負荷がかかり、消費電力量は増えてしまうでしょう。外気導入量は外気温と室温の温度差に応じて増やしたり減らしたりする必要があるため、適切なコントロールができるように見直すことが大切です。

そこでおすすめなのが全熱交換器の併設です。冷房使用時に全熱交換器を利用すれば、室内の冷たい空気と外気の暖かく新鮮な空気が交換器内で交差し、冷やされた新鮮な空気を室内に供給できます。

3-2 稼働時におすすめの節電術

稼働時にできる節電術には、残熱の利用や時間差の運転などが挙げられます。具体的にどのような工夫をすれば節電効果が得られるのか、詳しく見ていきましょう。

3-2-1 残熱を利用して稼働時間を減らす

エアコン稼働時の残熱を利用すれば、稼働時間を短縮できるため節電が可能です。エアコンの運転を止めても、室温が急激に上がったり下がったりすることはありません。

残熱を利用してエアコンの稼働時間を減らしても劇的な節電効果が得られるわけではありませんが、少しずつでもエアコンの稼働時間を減らすことで消費電力量を抑えられます。例えば、終業時刻の15〜30分前にエアコンの運転を止めても退社の支度をする間はある程度の室温を保てます。

3-2-2 時間差で運転を開始させる

建物全体のエアコンを一斉に起動させるのではなく、分散起動させることで節電につながります。分散起動とは、時間差を付けて起動させる方法のことです。エアコンを複数台同時に起動しピーク電力が重なると、平均使用電力が高くなり、電気の基本料金が上がります。時間をずらしてピークを重ならないようにすることで、消費電力量と電気料金の削減が可能です。

3-2-3 ナイトパージを活用する

ナイトパージ機能のあるエアコンを利用することで、翌朝のエアコンの立ち上がりをスムーズにし、エアコン本体への負担を軽減できます。ナイトパージ機能とは、室温よりも低い外気を夜のうちに取り込み、室温を冷やす機能です。

ナイトパージ機能によって室温が低くなれば、翌日に冷房運転する際のエアコンへの負担が減り消費電力量を削減できます。夏の節電効果を狙いたい場合は、ナイトパージ機能付きの業務用エアコンを選びましょう。

4.業務用エアコンの耐用年数は?

業務用エアコンの耐用年数は、税法上で定められています。耐用年数とは、機器や設備などの寿命の目安です。業務用エアコンでも該当する条件によって耐用年数は異なります。業務用エアコンの耐用年数を調べる際は、建物付属設備または器具、備品のどちらに該当するのかを確認しましょう。建物付属設備に該当するのは、建物と一体化した空調設備です。一方で、建物に後付けで設置した空調設備は器具、備品に該当します。耐用年数は建物付属設備が15年、器具、備品は6年と定められています。

4-1 業務用エアコンの買い替え目安は10年程度

業務用エアコンは、購入から13〜15年後を目安に買い替える必要があります。ただし、業務用エアコンのメンテナンスの頻度や使用する環境によってエアコンの寿命は変わるため、利用しているエアコンの状態を把握することが大切です。

エアコンの寿命が短くなる要因には、温度や湿度が急激に上がったり下がったりする温度変化の激しい場所での使用や長時間の連続運転が挙げられます。また、運転と停止を頻繁に行う使い方をした場合にもエアコンの寿命は短くなるため注意が必要です。

エアコンの効きが悪い、異常音がするなどの不具合があるまま使用し続けると消費電力量が増えて電気料金が上がる恐れがあるため、不具合が見られる場合は買い替えを検討することをおすすめします。

新機種は、10年ほど前の古いエアコンに比べて省エネ性がアップしています。買い替え費用の負担はかかってもランニングコストが抑えられるため、早めに買い替えた方が節約につながる可能性もありますよ。

4-2 買い替えを検討するべき症状

業務用エアコンの冷房や暖房が効きづらい、機械音がするなどの症状が出た場合は買い替えを検討しましょう。

4-2-1 冷房・暖房が効きづらくなった

エアコンを長時間運転していても冷房や暖房の効きが悪くなった場合は、買い替えのタイミングです。エアコンを適切に利用していても長年使用し続ければ経年劣化によって、購入時よりも冷房や暖房の性能は低下する可能性があります。最新の機種には、既存のエアコンと同等の能力でもモーターの速度を上げたり下げたりできるインバーターが内蔵されています。冷房や暖房の効きが良く、設定温度に到達するまでの時間の短縮が可能です。

4-2-2 電気代が異様に高い

電気料金が高騰している以上に電気代が高くなっている場合は、エアコンの買い替えを検討することをおすすめします。電気代が平均よりも高くなる要因の一つは、エアコンの部品の老朽化です。エアコン本体のユニットに汚れが溜まることで消費電力量が増え、電気代が高くなる場合があります。省エネ化が進んだ最新の機種に買い替えることで、エアコン本体の老朽化による電気代を抑えられます。

4-2-3 機械音が気になる

エアコン本体から異常音が出る原因は、エアコン内部の劣化や部品の消耗などです。エアコンは長く使用し続けると、部品のバランスの変化によって運転音や振動音が大きくなる場合があります。また、室外機の主要部品のコンプレッサーに大きな負担がかかると異常音が出る場合もあるため、機械音が気になったらエアコンの買い替えを検討しましょう。

4-2-4 掃除をしても臭いが気になる

エアコンの吹き出し口やフィルターの掃除を定期的にしていても臭いがする場合は、買い替えのタイミングです。エアコンを長く使用すると室内機の内部に設置された熱交換器に埃が溜まり、カビや臭いの原因になる場合があります。日常の手入れではエアコンの内部までは掃除できません。エアコンの分解洗浄が可能な業者に依頼する、または買い替えをおすすめします。

4-2-5 故障が多くなった

エアコンの稼働時間が長い場合や長く利用している場合は修理が必要になることがあります。古くなったエアコンを使い続ける場合、費用をかけて修理しても不具合が出る度に修理しなければならなくなります。常にエアコンの不具合が出ている場合は故障するのを待つのではなく、冷暖房能力や省エネ性能が優れた最新の機種に買い替えると良いでしょう。

5.最新のエアコンを導入すれば電気を節約できる!

世界規模の燃料高騰に伴い、電気料金の値上がりは今後も続くことが予測されています。東京電力は経済産業大臣に電気料金の値上げを申請し、経済産業大臣に認可されました。2023年6月からは改定後の電気料金が適用されています。東京電力の電気料金は、改定前の2022年9月分までは燃料費調整単価が高圧:6.27円/kWh、特別高圧:6.19円/kWhでした。改定後の2023年4月以降分からは、改定後の電気料金単価に燃料費調整単価が加算され、調整額がプラスかマイナスかで毎月の電気料金は変動します。一般的なオフィスビルでかかる光熱費のうち約半分は空調が占めているため、省エネ性能が高いエアコンを導入すれば節電効果が期待でき、電気料金の節約につながります。

出典:東京電力エナジーパートナー株式会社『特別高圧・高圧の電気料金の見直しについて』(2023年)

5-1 2007年と2022年のモデルを比較すると…

エアコンの省エネ性能は電気代を削減する大きな要因になります。例えば、2007年と2022年のモデルを比較した場合、2022年モデルは約55%(※)の削減が可能です。

長期間使用し続けている機種は購入時に比べて性能が少しずつ低下していき、消費電力量も増えてしまいます。省エネ性の高い機種を導入すれば節電効果が期待できるため、電気料金を大幅に抑えることができるでしょう。

年間の電気料金を比較すると、2007年モデルは18万9,000円に対し、2022年モデルは8万5,000円に抑えられます。その結果、年間の電気料金の差額は10万4,000円になります。エアコンはオフィスや店舗の温度環境を整えるうえで長く使用する設備のため、購入後のランニングコストも考慮しましょう。

※【試算条件】

運転月日:10カ月/年 25日/月 運転時間:日13時間 東京都・戸建店舗を想定 東京電力 低圧電力契約 2019年10月1日供給約款(税込み料金)

試算基準:JRA4002:2013Rを基準 省エネ制御:機器の省エネ制御を考慮して計算(FIVE STAR ZEASはECO全自動モードを考慮)

気象データ:アメダスの気象データで試算 室内設定温度:冷房27℃、暖房20℃で拭算 15年間使用した既設機は、2007年製の当社機で経年劣化およびフィルター目詰まりを考慮して消費電力×1.375で計算

。 注)電気代は目安であり、負荷特性等の諸条件により異なります。試算は一定の条件に基づいて相対評価として表したものです。

電気代には2023年4月時点の「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が含まれています。また、2023年3月時点の常料調整費が含まれています。

5-2 買い替えで自治体から補助金が出る場合も

省エネ性能が高いエアコンを導入する場合、自治体の補助金を利用できることがあります。業務用エアコンは家庭用エアコンに比べて高額な初期費用がかかるため、導入コストを確保するのが難しい場合もあるでしょう。

空調設備の導入に関する補助金は自治体だけでなく、政府の主導で実施されている場合もあります。エアコンを導入する際は、補助金を活用するのがおすすめです。

6.ダイキンの「FIVE STARシリーズ」なら省エネかつサポート付き!

省エネ効果が期待できる業務用エアコンを導入するなら、ダイキンのなかでも空調のプロによる省エネサポート付きのFIVE STARシリーズがおすすめです。FIVE STARシリーズのサポートは空調のプロである省エネコンシェルジュがお客様のエアコンの使用状況に合わせて最適な設定や使用方法を提案いたします。

サポート内容は大きく分けて、エアコン運転レポートと省エネ相談の2つです。エアコン運転レポートはエアコンの運転時間帯や設定温度をグラフ化したレポートを毎月作成し、メールでお知らせするサービスです。エアコンの使用状況が見える化されているため、レポートを見るだけで設定温度が高いか低いかなどを把握するのに役立ちます。

省エネ相談はWebやお電話でエアコンの設定方法や使い方で分からないことを気軽にご相談頂けるサービスです。例えば、現状のお悩みを解決できる省エネメニューの提案やモード(冷房、暖房、ドライなど)を使うタイミングなどをご案内します。

※サービスのご利用には「アシスネット」の契約(有償)が必要です。

FIVE STARシリーズはダイキン史上最高の省エネシリーズで、15年前のインバーター機と消費電力量を比較すると、最大約63%(※)の省エネ効果が期待できます。ダイキン史上最高の省エネを後押しするのは8つの省エネメニューです。それぞれのメニューの特徴について詳しく解説します。

※【試算条件】

運転月日:10カ月/年 25日/月

運転時間:1日13時間

東京都・戸建店舗を想定

試算基準:JRA4002:2013Rを基準

省エネ制御:機器の省エネ制御を考慮して計算(FIVE STAR ZEASはEco全自動モードを考慮)気象データ:アメダスの気象データで試算

室内設定温度:冷房27℃、暖房20℃で試算

15年間使用した既設機は、2008年製の当社機(SZCP140AB)で経年劣化およびフィルター目詰まりを考慮して消費電力×1.375で計算

2023年6月からの電気代算出方法:東京電力特定小売供給約款単価(令和5年6月1日実施)、2023年6月の燃料調整費(-1.78円)にて試算

年間消費電力量:2008年モデル 5,467kWh

2023年モデル(省エネタイプ)1,829kWhにて試算

注)電気代は目安であり、負荷特性等の諸条件により異なります。試算は一定の条件に基づいて相対評価として表したものです。電気代には2023年6月時点の「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が含まれています。国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による値引きは反映していません。

6-1 自動おまかせ省エネ ダイキンスマートAI

①スマート学習節電

スマート学習節電は、AIが当日に消費電力量がピークを迎える時間帯を予測し、最大出力を自動で制御する機能です。エアコンをいつも通り運転するだけで、AIはエアコンの運転負荷のデータを自動的に学習し、当日のピーク電力を即座に予測します。

1日を通して、節電目的で設定したエアコンの最大出力を超えないように制御してくれます。また、当日に学習したデータを元に翌日のピーク電力を予想することも可能です。

②おまかせエコ(Eco全自動)

おまかせエコ(Eco全自動)は、年間約15%の省エネが期待できる機能です。エアコン本体に設置されたセンサーが床温度や人の存在を検知し、情報を元に最適かつエコな風量や風向きを自動的に選択してくれます。

例えば、暖房時に床温度が低い場合は、人がいる場所を検知して足元へ温風を送ることも可能です。冷房時は床温度から人がいる場所の室温を予測し、体を冷やしすぎない風量と風向きを制御することで省エネにつながります。

③エコを優先モード(エコモード)

エコを優先モード(エコモード)は、年間約10%の省エネ効果が期待できる機能です。エアコンの運転負荷が低いときにも、圧縮機を超低速回転モードに自動で切り替えることで効率的な運転をしてくれます。

圧縮機が超低速回転モードに切り替わるとエアコンの発進や停止を繰り返す回数が抑えられ、消費電力量が無駄に消費されることを防げるため、省エネを優先した運転を自動的に選択できます。ただし、工場出荷時は無効になっているので、エアコン運転時にエコモードの選択が必要です。

④フォーシーズン制御

フォーシーズン制御は、年間約5%の省エネが期待できる機能です。特に、真夏や真冬は外気と快適な室温との温度差が激しくなる季節のため、比較的温暖な気候の春や秋に比べてエアコンの消費電力量が上がりやすく運転負荷が大きくなります。

フォーシーズン制御を選択すると、季節ごとに効率の高い運転を自動的に選択してくれます。フォーシーズン制御は標準制御として搭載されているため、設定する必要はありません。

6-2 リモコンでセレクト省エネ

①いないときパワーセーブ

いないときパワーセーブは、オフィスや店舗に人がいるときは通常通りの運転モードですが、センサーが人の不在を検知した場合は次の3つのモードから選択できます。

1. 自動でオフ(エアコンの運転を停止させる)

2. 節電運転(節電運転に切り替える)

3. 設定温度 + 1℃(冷房時の設定温度を1℃上げる)

いないときパワーセーブは、人がいない時間が多い会議室や応接室、コインランドリーにおすすめです。節電運転を選択した場合、約20%の省エネ効果が期待できます。設定温度 + 1℃を選択すると、約27%の省エネになる可能性があります。

②設定温度オート復帰(自動復帰)

設定温度オート復帰(自動復帰)は、設定温度の上げすぎや下げすぎの無駄をなくせる機能です。一時的に設定温度を低くした場合、元の温度に戻し忘れて無駄に電力を消費することに悩まされる人も多いでしょう。

設定温度オート復帰を選択すれば、一定時間が経過すると元の設定温度に自動で変更してくれます。特に、ランチタイム時に混雑する飲食店や外回りの社員がいるオフィスなどにおすすめです。設定温度オート復帰は、年間約13%の省エネ効果が期待できます。

③設定温度上下リミット(範囲制限)

設定温度上下リミット(範囲制限)は、設定温度の上限と下限を制限できる機能です。不特定多数の人がエアコンのリモコンを自由に操作できる環境の場合、設定温度を決めていても簡単に温度を変更できてしまいます。

設定温度上下リミットを選択すれば、設定温度の上限と下限を決めているので制限を超えた温度の設定を防止できます。設定温度上下リミットを1年間使用し続けた場合に期待できる省エネ効果は約15%です。

④消し忘れ防止タイマー

消し忘れ防止タイマーは、エアコンの消し忘れを防止できる機能です。エアコンの消し忘れを防ぎ、無駄な運転を減らして節電したいオフィスや店舗におすすめです。

誰もいない場所のエアコンを消し忘れた場合、無駄な電気代がかかってしまいます。消し忘れ防止タイマーを選択すれば、エアコンを消し忘れた場合でも設定時間を経過すると自動的に運転が停止します。運転停止時間は30~180分の範囲で設定でき、10分単位での選択が可能です。消し忘れ防止タイマーはリモコンで簡単に設定できます。

消し忘れ防止タイマーを選択することで期待できる省エネ効果は、1日あたり夏季なら約29%、冬季なら約62%です。

7.省エネタイプのエアコンで、長期的な節電を

業務用エアコンの買い替えのタイミングは10年が目安とされています。古いエアコンを故障するまで使用し続けることは可能ですが、最新の省エネタイプの機種に比べて省エネ性能が落ちるため10年間の電気代が数十万~数百万円の差が出る場合があります。

省エネタイプのエアコンはさまざまなメーカーから販売されており、オフィスや店舗に合う機種が分からないという人もいるかもしれません。エアコンや節電に関する悩みを解消してからエアコンを購入したい場合は、24時間365日のサポート体制が整っているダイキンをご検討下さい。

ダイキンでは、省エネタイプの業務用エアコンを取り扱っています。省エネタイプのなかでもダイキン史上最高の省エネを誇るFIVE STARシリーズがおすすめです。省エネコンシェルジュによるサポート付きのため、エアコンの使用状況やお悩みに合わせた提案をいたします。省エネタイプの業務用エアコンの購入を検討している方は、下記より気軽にお問い合わせ下さい。